前两天翻阅过去自己的博客文章,重新阅读了一遍《大众评价的主观性与客观性》,感叹自己一年多以前竟然会写出这种完整的思辨性文章。

我本以为是自己选择了分享日常生活,实际却是思维的能力在倒退,深度思考的意愿在降低,语言组织的技巧在退化。也许这才是我真正需要写的内容。

背景

这次的话题灵感来源于最近这段时间《颂乐人偶》(Ave Mujica)的热播。由于前一部《迷途之子》(It’s Mygo!!!!!)带来的巨大影响力,各种二创如雨后春笋般持续了一整个2024年。再加上制作方武士道的炒作,B站的大力推广。Mujica在开播之初获得了巨大的关注度。但由于整部番的发展比较不合常规(这里我尽可能用一个中性的词表述),基本每一集播出之后在社区都会引起广泛的讨论。尤其在第4集与第7集播出之后,舆论风向出现了比较明显的偏向负面的转变。目前已播出完12话,由于第13集通常是以Live演出为主,关于Mujica的主要故事其实已经结束。

Mujica是每周四播出,我通常是每周五晚上观看,但我的动态总会在每周五早上出现对新一集的各种评论,大到几个知名动画区或非动画区up主,小到几个好友。其中一些有趣的讨论出现在了好友Hakula的评论区中,很难想象我会在评论区见到两个人一来一回几百字的回复持续二十多个回合,产生了接近七八千字的交谈。由于谈论的方面众多,每一个单独拿出来都可以作为一个话题。

所以这就是这篇文章想做的事,这篇文章并非以Mujica为核心,只是单纯聊聊我关于“艺术作品与时代性”的思考。

艺术作品

何为艺术?我对艺术的定义是“能带给人特别情感的作品”。

这个定义包含以下几个要素,

-

艺术的服务对象是人。

如果我们想一想这句话的反命题,石头有没有可能体验艺术?花卉呢?小狗呢?或者生物特征与人最接近的黑猩猩呢?也许黑猩猩有着除了喜怒哀乐以外的复杂情感,也许黑猩猩通过树枝在土地的涂鸦试图表现自己的情感,我们可以称之它为艺术。

所以这句话的目的是为了提供一种限制,我们不讨论对象为人类以外的艺术可能。“大自然的鬼斧神工”是因为人对自然事物产生了情感,它的感知对象为人,所以自然之美可以为艺术。这意味着艺术的创作者不一定要是人,但艺术的服务对象需要是人。

-

艺术的任务是带给人特别的情感。

这里又出现了一个模糊的词汇,什么叫“特别的情感”?这种特别的情感不在于情感内容如何,它可以是直接的喜怒哀乐,可以是五味杂陈,或者是“没有情感”但其实预示着某种平静的状态。它在于可以“被意识到”,因为情感被意识到,它成为了一种心灵状态。

听了某首音乐感受到了悲壮情感,这首音乐属于艺术;抖音短视频播放着动次打次的音乐,刷向下一个视频时你甚至都没有意识过上一个音乐是什么,这个音乐不属于艺术。

这种情感不需要在体验艺术的当下获得反馈,它可以在未来的某一时刻,因为经历了其他事物将过去已埋藏的情感唤醒。在那一刻,艺术的任务同样已经实现。

-

艺术是作品。

艺术本身不是情感,艺术是情感传递的媒介,这种媒介我们叫它作品。所以对我而言,“艺术”与“艺术作品”是同义词,它是一个偏正短语。而“艺术的”“艺术性”是指艺术作品带来的影响,这包含着一种先后顺序,此时“艺术”一词作为形容词而使用。

艺术的工作模式

艺术是作品,而作品需要有创作者,这说明了艺术的工作模式。

艺术通常的工作模式是:创作者为了实现某种情感的表达,从而创作出一个作品。体验者因为体验了这个作品,获得了特别的情感,这个作品成为了一个艺术作品。

这里的各个环节又可以展开讨论。

-

创作者的原始的情感,不需要与体验者获得的情感一致。

一个画家画了一幅狂风骤雨的油画,他想以此表达出轰轰烈烈与愤怒。但有的人看了他的这幅画,却因为喜爱下雨的天气,听见雨声能让他获得安宁,便认为这幅画给予了他宁静的心态。

所以两种情感这里不仅仅是在说“无需达成完全的一致”,而是可以完全不同。一千个人心中有一千个哈姆雷特,而一千个人心中也可以有完全没有任何相似之处的哈姆雷特。

-

作品成为艺术由体验者定义。

只有当体验者获得特别情感的那一刻,作品才能成为艺术作品,也就是说创作者需要至少一名体验者。艺术承载着沟通的功能,缺乏沟通的自我表述没有意义。

所以一个创作者想去创作一个“没有任何人能理解的艺术作品”是行不通的。首先不存在一种纯粹的私人语言只有你自己能理解,这低估了他人作为欣赏者的理解能力。另外,不能实现沟通的作品不能称为艺术作品。

但以这种意图的创作却可能诞生艺术作品。首先创作者的创作意图会因为创作过程中的限制在成为作品的过程中产生偏差,这种限制可能是体裁形式带来的,也可以是创作能力。另外这种目的诞生的作品不一定指最后的实物,也可以是这种行为艺术。《4:33》的每次演绎都不同,但它仍然有个明确的创作思路,听众的反应也是作品的一部分。

作品成为艺术由体验者定义,意味着艺术是一种私人体验。某个作品是否称之为艺术会因体验者的不同而不同。由群体共同认为某个作品是艺术作品产生了有限制的客观上的艺术作品,这一点可以在文章开头提到的文章有表述。

属于时代的艺术

艺术的创作是否要追求“不朽”,或者说在人类的文化历史尺度上存在尽可能久的时间?这一点可以选取一种艺术形式作为例子来讨论,比如电影。

对电影的分类可以有多种方法,可以按照时代分类(90年代,00年代等等),剧情主题(动作,浪漫,恐怖等等),国家与地区(中国,美国等等)。但如果追溯到电影最开始的创作思路,无非文艺电影与商业电影。

商业电影顾名思义,成功与否通过商业而定义。票房就是量化指标,在不同电影人均票价相差无几的情况下,观影人次就是硬指标。所以商业电影为了实现成功,需要面向尽可能广大的人群,从而在内容上服务于大众。《哪吒2》的成功,我认为正是将商业性做到了极致,抓住票房总蛋糕最大的春节档,故事取材自人尽皆知的中国神话,讲述着不需要过高理解力且完整的故事,使用着最“通俗”的笑点,表达着大众最喜闻乐见的“人定胜天”,以最直接的视觉感官刺激着观众。从而实现了如今的票房奇迹。

那么十年以后,我们还可能再去看一遍《哪吒2》吗?似乎大概率是可能的,但由于画面技术的发展,十年后它的画面表现可能从“比较惊艳”变成“噢还不错”。但另一个可能性在于,《哪吒2》通过商业手段,拿到了一个商业以外的“桂冠”,从而成为了电影史的一部分。但如果问一个普通的商业电影,大概率是不会选择去看的。因为十年后一定存在更适应于十年后的商业电影。所以商业电影的“唯票房论”,导致商业电影一定具有很强的时代性。它是属于当下时代的爆米花,但服务于最广大的群体会带来强烈的美学设计限制,刻意迎合时代的作品也终将过时。

作为一名观众,观众的理解力、思考力与感受力,决定了观众能感受到的美学视野。

一波探险者听说有片土地埋藏着新的宝藏。但并不是所有探险者都愿意踏上这条路,有的探险者在一开始拒绝思考,有的探险者走了一段路感觉疲倦便原路而返,只有一小部分探险者经过努力搜索找到了那个宝箱。宝箱里可能是昂贵但不新奇的黄金,可能是独一无二的宝物,也可能是几块废铜烂铁,或是空空如也。

坚持到最后探险者不一定会说最终自己获得的物超所值,但他们一定会获得这趟旅途最准确的判断。并将这份经验带入进下一趟旅途中,而一开始拒绝思考的探险者仍然停留在原地。如果真的走运,最后的探险者都拿到了独一无二的宝物,那他们的冒险会成为探险传说的一部分,宝物本身也将成为历史中浓墨重彩的一笔。

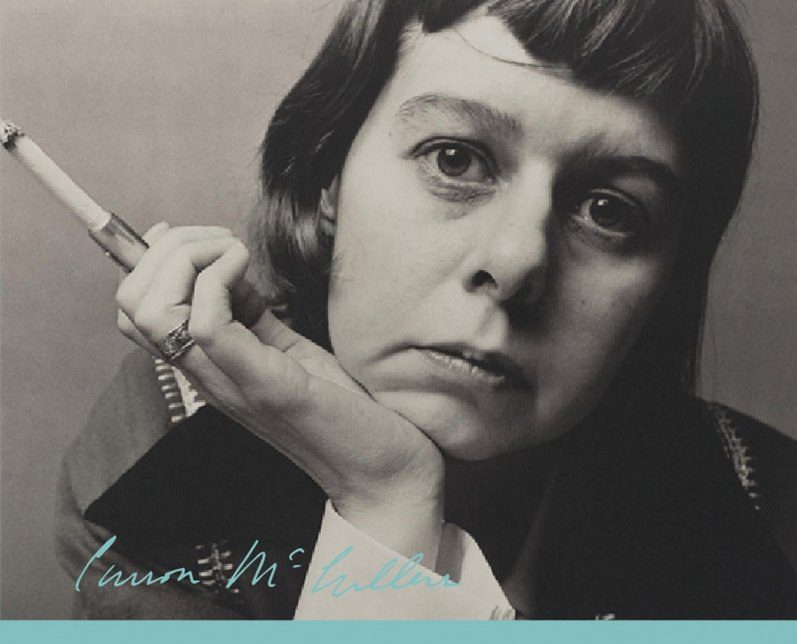

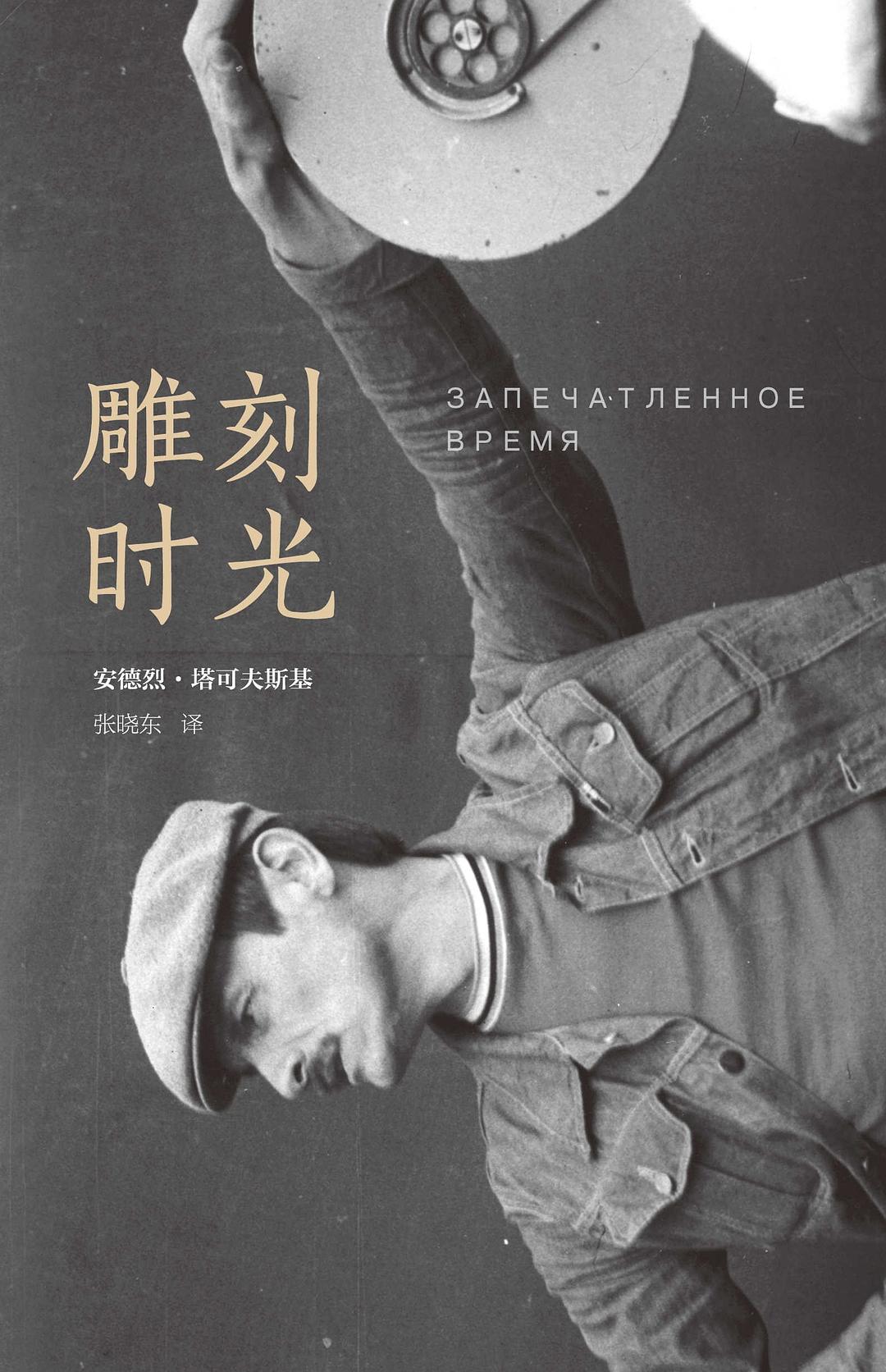

好吧,让我们回到文艺电影。说到文艺电影就不得不提到塔可夫斯基。塔可夫斯基终其一生追求着将电影作为艺术去塑造。如果寻找一个商业电影的鲜明的反对者,塔可夫斯基必然是其一,他认为商业属性是电影的原罪。电影既然介于艺术与商品之间,就不得不面对“盈利”的问题,但电影的价值不应该由赤裸裸的市场规则决定,艺术需要坚守着“对人类的责任”。

我看过塔可夫斯基的其中一部电影《潜行者》,我相信如果看过这部电影的人一定会对观影体验有所体会。在我们已经习惯于短视频轰炸的节奏中,《潜行者》是另一个极端,乍一看这是我见过叙述最为缓慢的作品,比以往看过的绝大部分作品都要缓慢,大部分时间没有任何背景音乐,除了一些必要的对话与少量的氛围音外非常安静,但故事的体验就在这种缓慢之中。看完第一遍你可能了解了故事梗概,但仍然没有完全思考清楚这部电影想表达什么?你可能会看第二遍,但大部分人直接去找电影解说。无论是哪种理解方式,最后恍然大悟竟然包含了这么多的细节与信息,关联着何种哲学内核。看解说的人可能会幻想,那些凭借自我领悟故事的人会获得何种奇妙的体验。

塔可夫斯基的电影放在现在绝不会成为主流,但并不意味着他的作品已经“过时”了。他的电影理论进入了各大学院中,成为电影创作者需要学习的内容。这并不意味着塔可夫斯基的理论都是正确的,这些理论是一种“显学”,它是后续电影创作发展与批判的一个出发点。

超越时代

让我们回到Mujica,我想众多观看Mujica的人中,能有多少人真的在乎Mujica是好是坏呢?

或者说,看似在看Mujica,实际是想参与进与其他观众组成的一场互联网狂欢中。看完一集后原本自己是有些独特想法的“少数人”,却因身处狂欢中,在下一集到来前校准自己与“大多数”同频。

人忘记了自身的具体想法和需求,消融在共同的行动中,于是产生了对自己精神品格价值的困惑。我们的美学观念因此潜移默化地改变着,恭喜我们成为了这个时代的人。

艺术的任务带给人们特殊的情感,但艺术的功能远不止于此。我们对艺术的感受,成为了我们精神世界可以丰富的理由。换句话说,艺术本身代表着人精神自由的可能性,它可以成为反抗各种物质欲望试图吞噬自我的工具。

好的艺术不需要忠于现实,但它一定比现实更加反映现实。哪怕只是原始定义表达“灵魂出窍”感受的Trance音乐,也是包含着“现实的对立面”这一含义。

现实不可避免地存在着“不和谐”,去修补着这种“不和谐”既是一种痛苦,也是一种希望。这是艺术作品能带给我们最大的现实意义。

或者直白点说,多体验点过去的经典作品,不止是过去一二十年,也可以是一二百年,甚至更早;多体验些不同的形式,不止是电影电视剧番剧小说音乐,还有诗歌,绘画,戏剧,舞蹈等等。

伟大的创作者们自然追求不朽的作品,而作为体验者的,身处于当下时代的我们,同样可以努力超越时代强加于我们的局限。